- 教員紹介

教育現場の活性化には企業経営の理論が活用できる-先人の知恵は活かしたい-/柴山 慎一 教授

【教育の世界に企業経営の知恵を取り入れる】

私は、民間のコンサルティング会社で経営コンサルティングの仕事をしていました。そこでは、著名な経営学者や成功した経営者の知恵を活かすことが日常的に行われていました。同じように、教育の現場でも、過去の教育者の知恵が生かされていることでしょう。

ところが、教育機関の経営が、教育の世界でのみ経験を積んだ人によって担われているケースが多く、ここに多大な蓄積のある企業経営の知恵が生かされていない現実があります。こんなもったいない話はありません。私は、企業経営で培われた知恵を教育機関や教育事業に生かすことに貢献するべく、今ここで教鞭を執っています。

私の担当科目「教育マーケティング・広報ブランディング」では、マーケティングや広報の概念だけでなく、学校経営や教育事業のマネジメントに生かせるような企業経営の理論やモデルを紹介し、受講生と議論を重ねています。

【インターナル・マーケティングの例から】

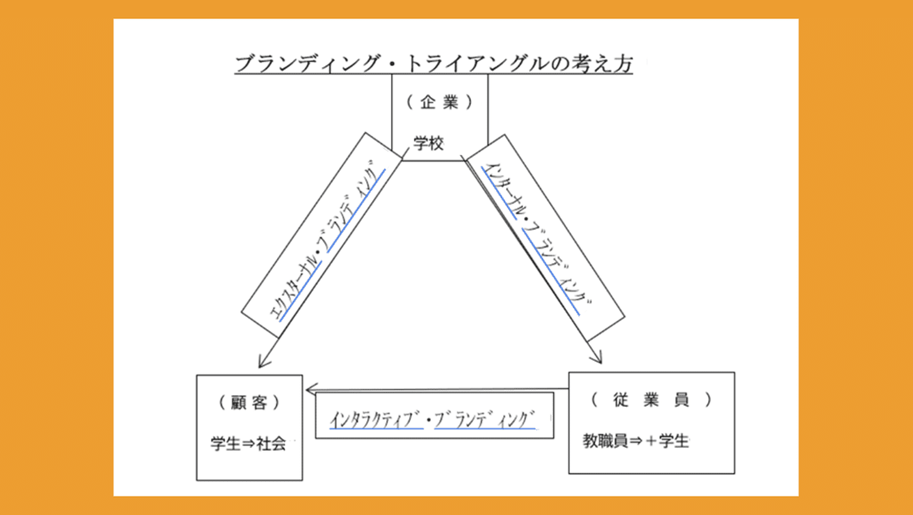

マーケティングの領域で提唱されている「サービストライアングル」という概念があります。これは、モノではなくサービス財を提供する事業においては、顧客にサービスを提供する従業員に対するインターナル(内部向け)マーケティングが適切に行われていないと、顧客に対するエクスターナル(外部向け)マーケティングが成功しないという概念です。つまり、サービスを受け渡しする接点にいる従業員が、そこで発生する顧客における体験の価値を左右するので、インターナル・マーケティングを通じた従業員の理解が重要になるという考え方です。

教育とは、代表的なサービス財です。学校経営に関わる人は、この考え方を理解しておく必要があります。

【学校のブランディングに教職員や学生、保護者を巻込むことは重要】

このトライアングルにおける「マーケティング」を「ブランディング(下図参照)」に置き換えて考えてみることも有効です。学校のブランディングにおいては、直接的に世の中に打ち出すエクスターナル・ブランディングも大切ではありますが、それ以上に内部の教職員に対して自校の伝統や魅力、誇りといったものを浸透定着させることを通じて、彼らのサービス提供の接点、すなわち教室などで提供される教育そのもの(これをインタラクティブ・ブランディングと呼びます)に、そのブランド体験を醸し出すようにすることが重要です。そのためにも、内部向けのインターナル・ブランディングが有効になります。

このようなことを考える時、学校におけるインターナル、つまり内部とはどこまでなのでしょうか?

このモデルで提示している顧客を学生と捉えると、インターナルの対象は教職員ということになります。学校、教職員、学生の3者の間のトライアングルという狭い世界の議論で終わってしまいます。

では、このモデルをもっと広く捉えるとどうなるでしょうか?

例えば、エクスターナル・ブランディングの対象である顧客をもっと広いステークホルダーとし、未来の学生や保護者、さらには社会全体と捉えてみると、トライアングルの拡がりが大きくなって見えてきます。インターナル・ブランディングの対象も、教職員に限られていたものが、学生や保護者、さらには卒業生にまで広がっていきます。考え方次第で、学生や保護者は、エクスターナルの対象から、インターナルの対象に移行する、つまり、学校としては内部者として位置付けられることになるわけです。

授業では、まずは先人の知恵を知り、それを腹落ちさせて自らの現場感覚とすり合わせ、さらに応用することを通じて実践の知恵に進化させていきます。

【ライブ参加者とはその場でディスカッション、録画視聴者とは後日テキストで】

授業の中では、受講生とこんな議論をしています。経営学にあまたある理論からスタートして、実学に落とし込むプロセスは様々な気付きと学びにつながっているようです。

15コマの最終講義後の受講生からの感想の一部を抜粋して、結びにさせて頂きます。

「学校教育をどうマーケティング、ブランディングしていくかを考える機会となり非常に勉強になりました。また思考の整理ができたこと、学校経営においてブランディングが大切なことを認識することが出来ました」(学校経営者)

「経営学の一端を体系的に学ぶ機会を得たことは、私のものの見方・考え方を深め広げる貴重な機会となりました。」(元教員)

「多くの教育現場では経営感覚なるものがなく、決められた仕事を淡々とこなしているところも多いので、経営に関する先人の知恵を学ぶことを通じて、日本の教育は変わっていくと感じました」(教育支援事業)