- 院生紹介

宇宙は、誰もが活用できる“日常”になる

【教育イノベーター Voice 1期生リレー連載 No.6】

民間宇宙飛行士として世界を飛び回り、200以上の民間宇宙サービスを開発・提供するASTRAX代表で、ASTRAX民間宇宙飛行士 山崎 大地(TAICHI)さん。

理系エリートの育成に偏った日本宇宙教育に一石を投じ、「あらゆる人が宇宙を活用できる時代」にふさわしいユニバーサル人材の育成モデルを目指し、2025年入学1期生として本学での学びをスタートしました。

生成AIや最新の教育テクノロジーを駆使し、時間・場所・国籍・言語の壁を超えて、誰もが宇宙を自由に学び活かせる“進化型民間宇宙教育システム”の実現に挑んでいます。

目次

- なぜ、今この大学院で学ぶのか

- 学びの中での驚きと気づき

- 入学後の生活スタイルの変化と学習スタイル

- 研究の進め方とテーマ

- 今後の展望と読者へのメッセージ

- PROFILE

1.なぜ、今この大学院で学ぶのか

教育テック大学院大学に入学したのは、日本の宇宙教育のあり方に対する強い課題意識と危機感からです。海外ではすでに地球近傍のエリアの宇宙開拓が民間主導型へと急速にシフトしており、宇宙はNASAや一部の専門家だけのものではなく、あらゆる分野の一般企業や一般の人々が自由に活用する新たな産業基盤になりつつあります。

しかし日本では、長年にわたり国家主導型の宇宙開発が続けられてきており、最近では宇宙産業を国家主導型から民間主導型に改革すると言われつつも、実際は国家予算のバラマキと国家権力や既得権益に依存した新たな宇宙利権構造が膨れ上がりつつあるのが日本の実情です。そしてそれがまるで素晴らしいかのように正当化され、そうした未来を目指す人材育成の教育が盛んに行われています。結局日本の宇宙教育は、いまだに国家主導の枠組みによって理系エリートを育成する、旧来的な教育モデルのままなのです。

また、日本の学校での宇宙教育は、いまだに天文教育やものづくり・研究開発など理系教育に特化しているため、世界的な民間主導型の宇宙開拓産業の拡大の潮流に大きく出遅れてしまっています。私は15年ほど前から、国内外合わせて20万人以上に対し、世界最先端の民間宇宙開拓についての講演や講義を行ってきましたが、そこまでしても日本の「完全に固定概念に縛られた偏った理系宇宙教育や、国家主導型の宇宙開発への依存、地上での生活から程遠い宇宙意識」を変えることは非常に困難でした。

このため、私の会社では2017年より、理系文系の枠に一切とらわれず、日本の国家宇宙政策にも依存しないユニバーサル人材教育を実践すべく、独自の民間宇宙教育カリキュラム、教育訓練システム、評価指標の構築に取り組んできました。しかし、日進月歩で進化する世界の民間宇宙開拓の勢いに対し、教材コンテンツの更新や指導が全く追いつかないという課題に直面していました。

こうした背景から、日本の古い宇宙教育システムや宇宙意識を打破するには、最新の教育テクノロジーを駆使した全く新しい民間宇宙開拓教育訓練システムをゼロから構築し、「民間の力で宇宙を開拓し、宇宙で活躍できるユニバーサル人材」の育成を、迅速に、かつ世界規模で行っていく必要性を感じていました。

そんなとき、教育テック大学院大学の広告をネットで目にし、「これだ!」と閃きました。この大学院で学ぶ最新の教育テクノロジーや、実用化が進む生成AIやデジタル教材技術を駆使し、講師一人に依存せず、AIが常に最新の教育コンテンツを生成することで、世界中いつでもどこでも誰でも最新の民間宇宙開拓技術を学べる自動進化型民間宇宙開拓教育訓練システムを開発しようと決意しました。

これにより、時間や場所、国籍、言語、文化、立場を問わず、デザイン、アート、ファッション、エンターテインメント、旅行、飲食、福祉、文化、教育など、あらゆる人が多分野横断的に自由に学べる民間宇宙開拓教育が可能になると考えています。

2.学びの中での驚きと気づき

本学での学びを通じて最も驚いたのは、さまざまな分野で活躍されている専門家による講義が受けられること、そして受講生も教育関係者、社会福祉に関わる人、企業で働く人など、非常に多種多様な背景を持った方ばかりで、日本人だけでなく外国人の学生も多数在籍しており、それぞれがリアルな現場課題と向き合いながら実践的な研究に取り組んでいることです。

特に「ソーシャル・アントレプレナーシップ論」や「教育テック事例研究」、「教育テック総論」などの講義では、ビジネス・テクノロジー・社会課題が融合した視点から教育の新しいあり方を再定義する手法などを学ぶことができ、毎日刺激を受けています。また、他の授業では、ビジネスやテクノロジーだけでなく、日本や世界の教育の歴史や教育制度など、普段の生活ではまったく知り得なかった教育分野の専門的な知識に触れられることも、知識の幅や視野が広がる要因となり、日々成長を実感しています。

この大学院での学びは、私が抱えている問題や課題の解決にも、大いに役立つものと確信しています。

3.入学後の生活スタイルの変化と学習スタイル

私の生活スタイルは、教育テック大学院入学後に大きく変化しました。1年目の前期だけで10種類の授業を履修しており、平日の夜はほぼ毎日、土曜日は朝から夕方まで授業を受けています。

私はほぼフリーの状態で仕事をしているため、もともと時間の融通は利きましたが、仕事の都合で国内外への出張も多く、特に2025年はクルーズ船上での業務に数ヶ月単位で従事する予定があり、本当に授業に参加できるか不安がありました。

しかし、教育テック大学院大学の説明会や受験相談会で事務局の方と話をする中で、その心配は完全に払拭されました。講義にはオンラインで参加でき、参加できない日の講義も録画されたアーカイブ動画で完全にフォローできる体制が整っていたからです。

実際、クルーズ船に乗って国内外各地を回りながらも、船内のインターネットやスペースXが提供する衛星インターネットサービス「Starlink(スターリンク)」を活用し、大学院の授業に出席することができました。衛星通信により、世界中どこにいても高速で安定したインターネット環境が確保され、ライブ授業への参加が可能なのです(クルーズ船の場合、場所によっては通信制約を受けることもありますが、甲板の上にアンテナを移動させれば非常に快適です)。

また、急な仕事や予定が入ってリアルタイムで授業に出られない場合でも、録画されたアーカイブ動画を後から視聴でき、しかも興味のある内容は何度でも見返すことができるため、本当に深く学ぶことができます。さらに課題の提出もすべてオンラインで完結するため、時間や場所に縛られずに学習を継続できます。このような柔軟性に富んだ教育システムは、忙しい社会人大学院生にとって非常にありがたいものだと感じています。

私の場合、講義の録画映像や配布資料をすべて生成AIに取り込み、文字起こし・要約したうえで復習しています。課題の提出にあたっては、まず自分の言葉で原稿を書き、それをChatGPTなどのAIツールで構成確認・校正するというスタイルで、学びと生成AIの融合を実践しています。このやり方の最大の利点は、私自身の記憶力に限界があっても、AIがすべてを記録・保持しており、必要に応じて知識やアイディアを即座に引き出して活用できる点です。こういった最新AI技術を積極的に利用できるのも教育テック大学院のいいところだと思います。

将来的には(できれば在学中に)、実際に宇宙空間から大学院の授業に参加することが私の目標のひとつです。民間宇宙飛行士という立場を活かして、「宇宙空間からの授業参加」や「宇宙から教育を行う」という新しい学びの形も実現していきたいと考えています。

4.研究の進め方とテーマ

研究の進め方としては、非常に遅れている理系に偏った宇宙教育の固定概念を完全に壊し、広い視点や視野をもって最新の民間宇宙開拓情報を常に吸収し続け、宇宙で活躍できるユニバーサル人材をスピーディーに育成していくために、既存の教育制度や枠組みにとらわれない、全く新しい民間宇宙開拓教育の形を実践的に創っていきたいと思っています。

私の会社が保有する独自の民間宇宙事業創造教育コンテンツや民間宇宙事業創造研究開発教育訓練センターにある民間宇宙船教育訓練シミュレーターなどの設備もフルに活用し、さらに本学で得られる知識・技術・経験・ネットワーク・支援体制も最大限に活かしつつ、「プロジェクト型自己学習 × 民間宇宙教育 × 最新テクノロジー × ソーシャルイノベーション」の融合によるユニバーサル人材の育成とともに、人類全体の知能のアップグレードに貢献していきたいと考えています。

また、私は毎年海外で開催されている世界最大の宇宙イベント「国際宇宙会議(IAC)」に参加しており、多くの国際論文を発表しています。2025年はオーストラリアのシドニーで13本の論文を発表する予定です。今後執筆する国際論文の中でも、現在教育テック大学院で学んでいることを積極的に取り込んでいきたいと考えています。

5.今後の展望と読者へのメッセージ

日本では、いまだに「宇宙に行きたいなら理系に進み、優秀になって宇宙飛行士に選ばれ、訓練を受ける」という古い発想が根強く残っていますが、世界ではすでに、18歳の若者から90歳を超える高齢者まで、経営者、女子大学生、YouTuber、障がいを持つ方々など、宇宙飛行士にならなくても、お金持ちでなくても、普通の人が誰でも宇宙に行ける時代が始まっています。

これまで地球の重力に縛られていた人類の生活圏や経済圏は、いまや地球を飛び出し、月や火星、そして太陽系全体へと広がろうとしています。さらに、宇宙船を利用して地球上のあらゆる場所へ30分程度で移動できる時代も、もうすぐそこまで来ています。国という隔たりがなくなり、すべての人が「地球人」として協力し合いながら宇宙を開拓していく・・・そのような民間宇宙時代の到来は、これまでの教育の在り方そのものを根底から変えるチャンスでもあります。

私が本学で挑んでいるのは「これからの民間宇宙時代を切り拓くユニバーサル人材を育成する民間宇宙開拓教育のモデルづくり」です。これまで「宇宙は遠い世界」と感じていた方々にこそ、これからの宇宙は特別な世界ではなく、地球上の日常の仕事・暮らし・生き方と直結するリアルなフィールドであることを伝えていきたい。そして、誰もが宇宙をスマホのアプリ感覚で普通に使いこなせるような時代を創っていきたいと願っています。そのためにも、教育テック大学院で学んでいることをフル活用し、人類全体を地球人から宇宙人へと一気に進化させていきたいと考えています。

私は第1期生ということで、前例にとらわれる必要がありません。だからこそ、まったく新しいことにどんどん挑戦し、来年から入学してくる後輩の皆さんが、もっと自由に、快適に、臨機応変に学びに向き合える教育環境づくりに貢献していけたらと思っています。

6.PROFILE

ASTRAX民間宇宙飛行士 TAICHI(山崎 大地)

大学卒業後NASA(米国航空宇宙局)のジョンソン宇宙センター(アメリカテキサス州ヒューストン)やJAXA(宇宙航空研究開発機構)の筑波宇宙センター(茨城県つくば市)で、国際宇宙ステーションの開発・建設・運用という国際プロジェクトに従事。

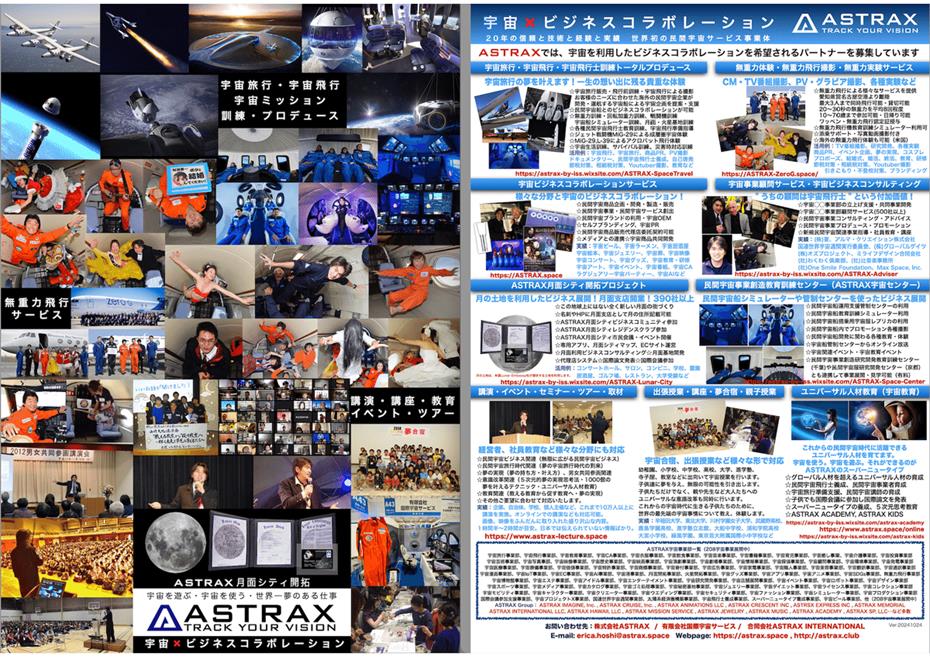

その後、2005年に独立。現在は民間宇宙飛行士・無重力飛行士としての仕事を行いながら、超分散型民間宇宙事業創造研究開発教育訓練事業体「ASTRAX」の代表として、国内外を飛び回りつつ、宇宙旅行事業や無重力飛行事業、月面開拓事業など、さまざまな民間宇宙開拓サービス(200事業以上展開中)を開発・提供している。

また、これらの新しい民間宇宙事業を創造し発展させていくための民間宇宙人材(ユニバーサル人材)を育成するために、民間宇宙事業創造教育訓練機関「ASTRAX ACADEMY」や「ASTRAX KIDS」なども主宰している。

所属ゼミ

大和田 茂 教授 ゼミ